本ページはプロモーションが含まれます

資格取得の勉強を体験してみよう!

電気工事士の勉強をしてみたいけど、勉強は難しいのかな?少しどんな勉強か体験してみたい!

電気工事士の勉強が初めての方でも分かるよう、筆記試験・【実技・技能】試験に分け、解説をしていきます。

筆記試験の勉強を体験!

計算はオームの法則の応用

まずは、電気の基礎の部分オームの法則から説明します。

オームの法則

電気の計算問題等をやるときにまず最初に覚えるのがオームの法則になります。

回路中に流れる電流の大きさは、加えた電圧に比例し、抵抗に反比例する。

上記の意味なのですが、これだと分かりづらいと思うので、図に出してみました。

例 仮に抵抗Rが2【Ω】で電圧Vが4【V】の回路がある場合の電流I【A】を求めよ。

この問題の場合I=V/Rで求められるため、それぞれの数字を入れると、I=4÷2=2 2【A】が答えになります。

ここで、【電流の大きさは加えた電圧に比例する】の部分を式に当てはめて説明します。

この時、電圧V を4→8に変えた場合I=8÷2=4 4【A】が答えになり、電圧が大きくなると、電流も大きくなるため比例すると意味になります。

また、この他に電力を求める式などがあるのですが、P=V・I 等ですただこの場合もオームの法則の応用で、P=【I・R】・Iに変える事ができ、答え求める事が出来ます。

つまり、オームの法則はどの式にも使うものなので、絶対覚えておきましょう!【言い方を変えるとオームの法則を覚え、他の公式P=V・I等を覚えれば、ほとんどの問題を解く事が出来ます!】

暗記の問題

計算問題より、暗記問題の出題数は多い

実は電気工事士試験の7~8割程が暗記問題が出題されます。

どうしても計算問題が苦手な方は、こちらに力を入れて勉強するのも良いです。

例として、絶対覚えて置いて損が無い暗記科目を何個か紹介します。

材料・工具・器具・測定器の名称や用途

1番代表的な第二種電気工事士試験の中の、暗記問題はこちらの科目にです。

写真を見て頂いて、その写真の器具等の、名称か用途を答える問題になります。

材料・工具・器具・測定器の名称や用途【過去に出題された問題例】

| 問題例 | 答え | 名前 | 使用用途 |

|---|---|---|---|

|

二 | 防雨形コンセント | 雨水のかかる場所のコンセントとして使う。野外コンセント。 |

|

ハ | 配線用遮断機 | 電路の開閉及び過電流,短絡電流時に自動的に回路を遮断する。 |

その他過去問に出題された材料・工具・器具・測定器の名称

配線図の問題

図記号を覚えないと配線図の問題は解けない

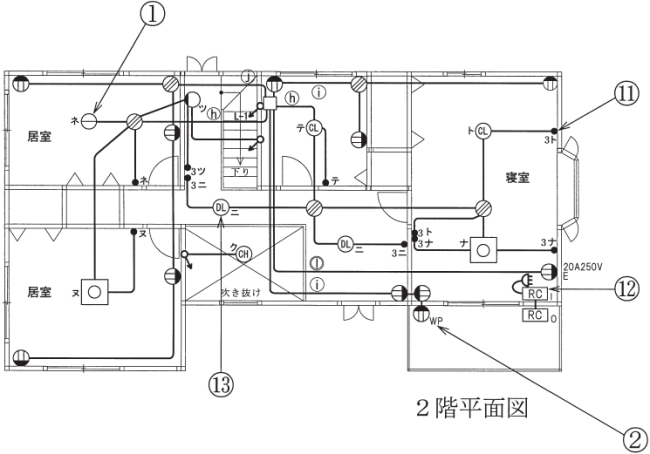

電気工事試験では必ず配線図からの問題が、20問でると毎年決まっています。配線図とは下記の図の事です。

上記の配線図を見ながら、問題の解答を出す用になっています。1つ例として問題を出してみましょう。

問題を解くには②で示している、図記号【WP】の意味がわからないと答えられませんよね?その際に覚えておく知識が、図記号の知識になります。ちなみに上記の問題の答えはイの防雨形になります。

多く出題される傾向がある図記号

| 名称 | 図記号 | 説明 |

|---|---|---|

| タイムスイッチ | 設定した時間に、スイッチをいれたりする | |

| チャイム | 特になし | |

| 電力量計 | 電力量計の摘要を準用する。 | |

| シャンデリヤ | 特になし | |

| 配線用遮断器 | BEになると過負荷保護付漏電遮断機を表す。 | |

| 調光器 | 光の明るさを調整する | |

| スイッチ | 図記号の右下に【H】が付くと位置表示灯 3や4が付くと3路スイッチや、4路スイッチを表す。 |

|

| コンセント | 図記号の右下にWPが付くと防雨形、 Eが付くと接地極付、 2が付くと2個口などを表す。 |

|

| 蛍光灯 | 特になし |

上記の図記号は私が、過去問を勉強した中で出題傾向が高かった物になるので、覚えて置いて損は無いです。

技能試験の勉強を体験!

まずは、どんな問題がテストで出るのか見て頂こうと思います。

上記の図が平成26年上期に出た技能試験の問題です。これだけ見て課題を完成させよって言われても分からない人がほとんどですよね?

まずは上記の図【単線図】を【複線図】に直す作業が必要です。

複線図の書き方

上記の図が、複線図になります。この図を見ていただければ、どこに何色のケーブルを繋ぐなどが、作業最中に分かりやすいと思います。

では、分かりやすいようにステップに分けて説明して行こうと思います。

- ①全ての器具を図通りに書く

- ②電源から各器具の接地側電線に白のケーブルを繋ぐ【スイッチ以外全て】

- ③電源からの非接地電線は黒のケーブルを繋ぐ【スイッチとコンセント】

- ④スイッチから各対応している器具に接続する

- ⑤リングスリーブ接続か、差し込み型コネクタ接続か表記する。

それでは先ほどの単線図を複線図に直していきましょう。

①全ての器具を図通りに書く

まずは器具だけの状態にします。

②電源から各器具の接地側電線に白のケーブルを繋ぐ【スイッチ以外全て】

電源からスイッチ以外の全ての器具に繋ぐ

③電源からの非接地電線は黒のケーブルを繋ぐ【スイッチとコンセント】

電源からスイッチまで黒のケーブルを繋ぐ

④スイッチから各対応している器具に接続する

スイッチ【イ】から器具【イ】にスイッチ【ロ】は器具【ロ】に接続する。

⑤リングスリーブ接続か、差し込み型コネクタ接続か表記する。

自分が分かりやすいように何か目印を付ける。

ここまでが、複線図の書き方になります。ここからは、実際の工具を使って、作業をしていく過程になります。

電気工事士講座はユーキャンがおすすめ!無料で資料請求できます

☆ユーキャンのいいところ

・勉強に必要な教材・練習用材料が揃っている

・技術試験対策のDVDが付いている

・スマホから視聴できる動画やWebテストがありスキマ時間が活用できる

10年間の合格者は5,800人を突破していて、初学者が90%なのではじめてでも安心。