本ページはプロモーションが含まれます

これを読めばわかる!電気工事士の資格の違いを徹底比較!

電気工事士に関連した資格の違いを比較しました。

電気工事士の資格で一番有名で知られている資格は「第一種電気工事士」「第二種電気工事士」ですが、この2つ以外にある電気工事の資格とどう違うのか?を比較してみました。

1.電気工事士の資格の種類をおさらいしよう

電気工事士の資格は「第一種」「第二種」があり、更に現場監督や施工管理をする資格もある。

まず一番初めに取っかかるのが「電気工事士」の資格

電気工事士を目指す人が最初に知る資格が一番有名な「第二種電気工事士」「第一種電気工事士」の資格になります。

「一種と二種はどうちがう?」の記事で詳細にお伝えしていますが、「第一種電気工事士」と「第二種電気工事士」は工事できる範囲や試験の難易度、合格率も変わってきます。

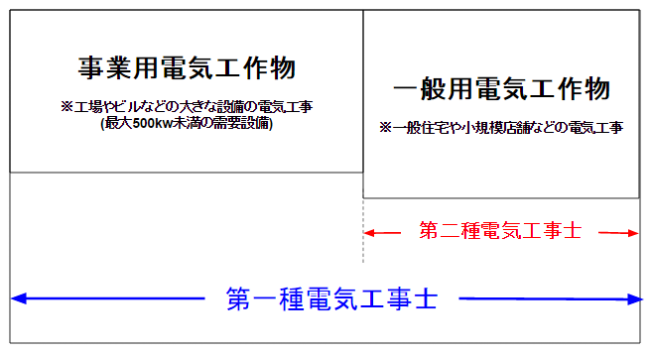

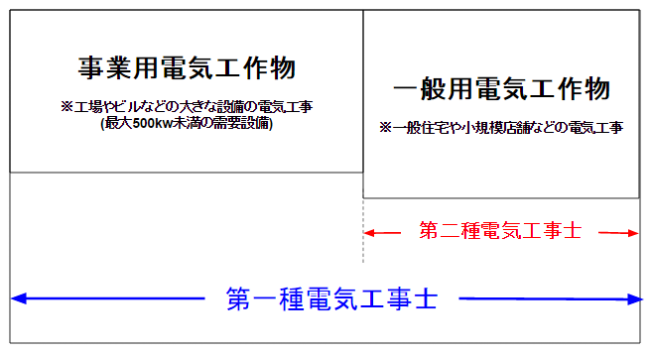

一番の違いは下記の図で説明しているように、工事できる範囲に大きな違いがあります。

第二種電気工事士の資格は、一般住宅やコンビニのような小規模店舗の電気工事が行えるものです。

第一種電気工事士の資格は第二種でできる工事範囲も含めて、さらにビルや工場など大きな施設の電気工事ができるものになります。

工事の規模が大きくなる第一種電気工事士は試験の難易度も合格率も変わってきますが、第一種電気工事士の資格を取得し免状を持っていればそれだけで大抵の電気工事はできることになります。

※ただし、電気工事の中には特殊な工事もあり、それには別に資格が必要になってきます。(それらの資格については後ほど説明しています。)

その次に資格取得を目指すのが「電気主任技術者」や「電気工事施工管理技士」

「電気主任技術者」や「電気工事施工管理技士」の資格は、簡単に説明すると工事の際の保安の監督や施工計画や工事品質の管理をするためのものです。

そのため、この資格だけでは実際の現場の工事は行えませんので、工事をするとなると「第一種電気工事士」や「第二種電気工事士」の資格免状を持っている必要があります。

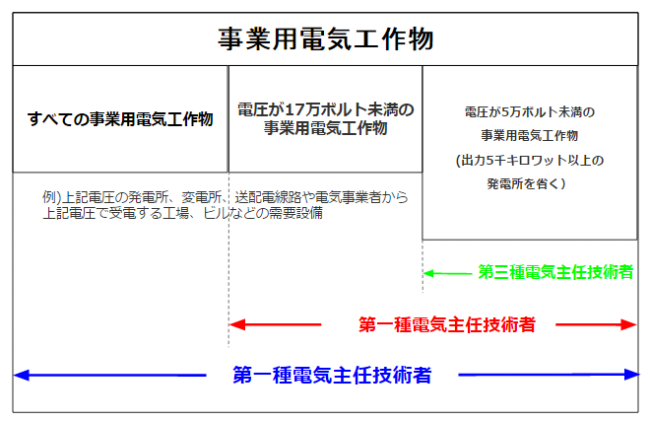

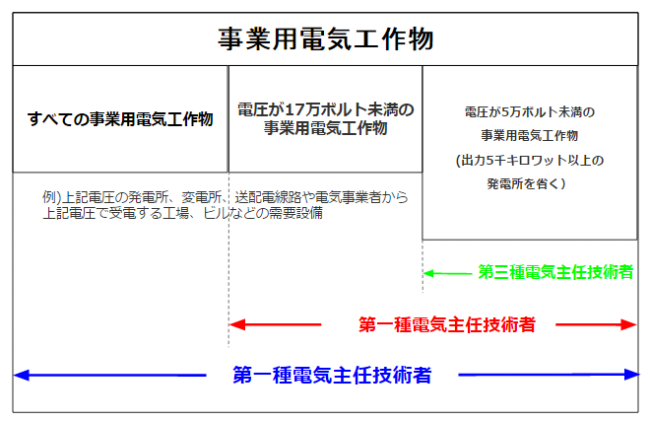

また、電気主任技術者には1級、2級、3級とあり、その中の3級のことを「電験三種」とも呼びます。もちろん、級ごとにできる仕事の範囲が異なります。(下記図参照)

※一般財団法人電気技術者試験センターの情報を参考にしています。

各資格試験の難易度

次に電気工事士に関連した資格を試験の難易度で比較してみました。

| 資 格 名 | 難 易 度 | 平 均 合 格 率 | その他 |

|---|---|---|---|

| 第二種電気工事士 | ★★★☆☆ | 50%~60% | 電気工事関係の資格の中でも一番難易度も易しく受験しやすい資格。 |

| 第一種電気工事士 | ★★★★☆ | 25%~35%前後 | 電気工事の就職・転職はこの資格だけで十分。 |

| 電気主任技術者(電験三種) | ★★★★☆ | 12%前後 | 難易度は高いが、電気設備の専門家として人気高い資格。受験資格は特になく、誰でも受験可能。 |

| 電気工事施工管理士 | ★★★★★ | 1級が35% | 建設工事現場に必ず置かなければならない主任技術者の有資格者として認められた資格。 |

難易度が低い順に上から並べています。こうしてみても、第二種電気工事士の資格は国家資格としては難易度も低く取得しやすい資格だということがわかります。

次の項目からはそれぞれの資格を更に細かく比較していきます。

2.電気工事士の資格で有名な「第一種」と「第二種」の違い

この二つの違いは主に「工事範囲の違い」にあります。

電気工事士の資格の中ではこの2つが一番有名な資格で、この2つの資格の違いは主に「工事範囲の違い」です。

工事範囲が違うということは、それだけ2つの試験の難易度も異なり、工事範囲の広い「第一種電気工事士」の資格試験は国家資格の中でもやや難易度が高いとされています。

電気工事士は「第二種電気工事士」でも仕事はできますが、もう少し給料アップを目指したい!今後電気工事士として独立もしたい!といったことを考えているのであれば、「第一種電気工事士」の資格取得をしておきましょう。

受験資格は「第一種」も「第二種」も特になく誰でも受験可能で、「第一種」は難易度が高いですが勉強をすれば資格取得は十分可能な資格でもあります。

実務工事の範囲の違い

先程も見てもらいましたが、第一種と第二種の大きな違いは主に関われる工事範囲の違いです。

「第二種電気工事士」は試験に合格後、免状を取得したら「一般用電気工作物」の電気工事ができるようになります。これをわかりやすく説明すると、一般住宅の電気の配線やコンビニなどの小規模店舗の電気工事ができるようになります。

「第一種電気工事士」は試験に合格後、免状を取得したら「一般用電気工作物」を含む、事業用電気工作物で最大電力500キロワット未満の需要設備の工事ができるようになります。わかりやすく言うと、ビルや工場などの大きな施設の電気工事ができるようになります。

※参考記事:電気工事士の資格を取ると出来る仕事内容

試験のレベルや合格基準の違いは?

電気工事士の資格試験は「筆記」と「技能」があり、どちらも合格しなければ資格取得になりません。試験のレベルも「第一種電気工事士」の方が難しくなります。

筆記試験については、「第一種」も「第二種」も60点以上で合格という基準になっています。難易度が高い要因として、技能試験が第一種電気工事士はより複雑になっていることにあります。

※参考記事:一種と二種の難易度はどれくらい違うの?

3.電気工事士と電気主任技術者(電験三種)の違い

電験三種は事業用電気工作物の電気設備の保安監督という仕事ができる資格!

電験三種は正式な名称で「第三種電気主任技術者」といって、一種~三種に分類されています。

電気設備を設けている事業主は、工事、保守や運用などの保安の監督者に電気主任技術者を保安監督者として選んで任せることが法令で義務づけられています。

第一種・第二種との違い

電気主任技術者と電気工事士(第一種・第二種)の資格は資格取得後にできる仕事の内容が違います。

「電気工事士」の資格は実際に電気工事の作業をする資格、「電気主任技術者」は工事、維持及び運用の保安の監督をする資格で、この資格だけでは電気工事は出来ません。

ですので、電験三種(第三種電気主任技術者)の資格に合格し免状を取得して、その後の実務経験を積んでから「第一種電気工事士」の資格取得をする人も居ます。

4.電気工事士と電気工事施工管理士の違い

電気工事施工管理士は電気工事の施工管理をする資格で、電気工事関連の資格の中でもレベルが高い。

「電気工事士」と「電気工事施工管理士」の違いは、電験三種と同じように仕事の内容が違います。「電気工事施工管理士」は電気工事の施工計画の作成や工事の工程管理、品質・安全管理等が主な仕事です。

また、「電気工事施工管理士」は1級、2級とあります。さらに、他の電気工事の資格を管轄しているのは経済産業省ですが、施工管理士の国家資格は国土交通省の管轄になり、資格に関連する規則などは建設業法が適用されます。

他の電気工事士資格との違い

他の電気工事関連の資格との違いは、「工事現場に置く主任技術者」として電気工事士よりも立場が上になる資格ということになります。

電気工事施工管理士の資格は施工計画の作成や工事の工程管理、品質・安全管理等をするための資格で、電気工事士の資格よりもさらにレベルが高く、受験資格も電気工事士としての実務経験年数が問われる場合があります。

電気工事施工管理士は1級と2級がある。

電気工事施工管理士の資格は、「営業所ごとに置く専任技術者」「工事現場に置く主任技術者」としての資格になりますが、その内容も1級と2級で変わってきます。

電気工事施工管理士1級と2級の違い

| 1級電気工事施工管理士 | 2級電気工事施工管理士 | |

|---|---|---|

| 一般建設業の営業所毎に置く専任技術者 | 〇 | 〇 |

| 現場毎に置く主任技術者 | 〇 | 〇 |

| 特定建設業の営業所毎に置く専任技術者 | 〇 | × |

| 監理技術者となる資格 | 〇 | × |

5.その他の電気工事に関わる資格

認定電気工事士や特殊電気工事士といった資格もあり、これらは電気工事士とは別に取得するもの。

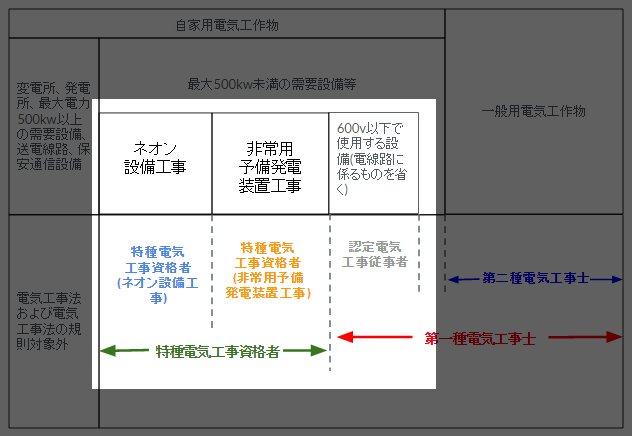

第一種電気工事士が行える工事範囲で「事業用電気工作物」がありますが、その中には簡易電気工事や特殊な電気工事もあり、そのための資格があります。

簡易電気工事ができる資格が「認定電気工事従事者」、特殊な電気工事ができる資格が「特種電気工事資格」といいます。

電気工事士の資格との違い

「認定電気工事従事者」と「特種電気工事資格」は下記の図のように工事を行える範囲が限られています。そのため、電気工事士の資格と「別の資格」として取り扱われています。

認定電気工事従事者とは?

「認定電気工事従事者」は、第二種電気工事士の資格だけでは出来ない事業用電気工作物の一部の工事が行える資格になります。この資格に関しては受験などはなく「資格申請」をするだけで取得可能です。

特種電気工事資格とは?

「特種電気工事資格」に関しては、「第二種電気工事士」「第一種電気工事士」「認定電気工事従事者」では取り扱いできない範囲の特殊な工事をするため、この部分に当たる電気工事に関わる際には資格が必要となってきます。

※参考記事:特種電気工事資格者とは?資格申請の4つのポイント

電気工事士講座はユーキャンがおすすめ!無料で資料請求できます

☆ユーキャンのいいところ

・勉強に必要な教材・練習用材料が揃っている

・技術試験対策のDVDが付いている

・スマホから視聴できる動画やWebテストがありスキマ時間が活用できる

10年間の合格者は5,800人を突破していて、初学者が90%なのではじめてでも安心。