本ページはプロモーションが含まれます

電気工事士で独立開業する!手続き方法や年収などを徹底調査。

電気工事士の資格を取得して3年、5年…と経験を積んで独立をしようと考える人もいると思います。

実際に電気工事士として独立開業をするとなったらどのような手続きを取ればいいのか?電気工事士以外の資格は必要になってくるのか?などを徹底的に調査しました。

電気工事士で独立するには?

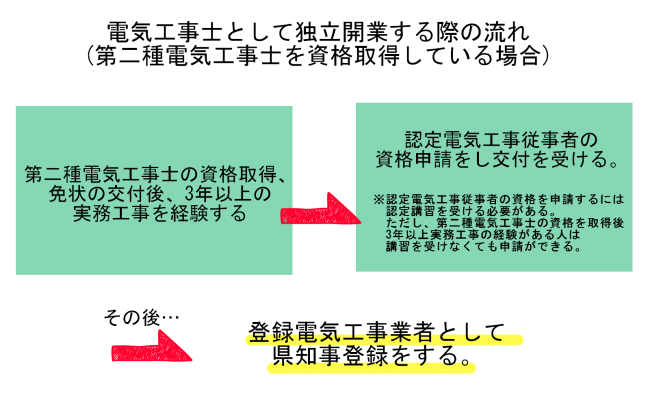

まずは「登録電気工事業者」として、お住まいの都道府県知事に届け出を出す。

ただし、独立を考えている場合、最低でも第二種電気工事士の資格を取得して、実務工事の経験が3年以上なければいけません。

独立開業手続きの流れ

※その他に個人事業主として開業の手続きをするために、お住まいの地域の管轄の税務署に開業届と青色申告申請書などを提出します。

登録電気工事業者として登録が済めば、法的に電気工事業者として認められることになるのでこれで電気工事士としての独立への準備が整います。

ただ、第二電気工事士の資格だけでは施工できる電気工作物に法的制限があるので、仕事の幅が限られます。

そのため、第二種電気工事士の資格しか取得していない場合、認定電気工事従事者の資格も一緒に申請して取得しておくことをおすすめします。

そうすることで、第二種電気工事士の資格でできる範囲の工事だけでなく、認定電気工事従事者の資格で行える電気工事も実務としてできるようになるので仕事の幅が広がります。

独立する際の「県知事登録」について

登録電気工事業者としての手続きは、必ずお住まいの各都道府で県知事登録を済ませなければいけません。新規登録での必要書類に関することをまとめました。

電気工事業者として新規で登録する場合

電気工事業者の登録は、各都道府県の電気担当窓口に必要書類を定型書式にして提出し、知事の承認を得なければなりません。

また、この登録は有効期限が5年となっていますので5年後には更新の手続きが必要です。

こちらでは新規登録に必要な書類を参考までに東京都の書式で掲載しておきます。

| 東京都の場合の登録電気工事業者申請の際の必要書類一覧 | |

|---|---|

| 申請書類 | 添付書類及び確認書類 |

|

|

| 登録手数料:22,000円 | |

※第二種電気工事士が主任電気工事士となる場合は、電気工事士免状交付後に電気工事に関して3年以上の実務経験が必要となっていますので実務経験証明書の提出を求められます。(電気工事業法第19条1項より)

独立に掛かる資金はいくら位?

独立の準備をするにあたって、開業資金などはどうするべきなのか?という問題もできてきます。上記手続きをするにしても2万円を超える手数料がかかります。

管理人の私が実際に独立開業をすると仮定して気になったことなどを調べてみました。

第二種電気工事士の場合は資本金もいらない?

少額の資金で開業できるが、やはりそれはおすすめしない。

上記の認定電気工事従事者の資格や登録電気工事業者の登録手数料と工事に必要な工具さえ用意していれば、少額の資金で独立することは可能です

ただ、電気工事士の仕事の規模などによってどの程度資金があればいいかということに差があるため、一概に「いくらあればいい」と言えないのが実情です。

また、電気工事士として現場へ向かうための工事車や特殊な工具などが必要になってくることもあり、さらに仕事の依頼を安定して受けられるようになるまでは、人脈がなければ自身で営業に出回らなければいけません。そういった時期に資金繰りや生活を守るための金銭的余裕もいります。

第二種電気工事士と認定電気工事従事者の資格だけでできる範囲の工事で開業するとして、一から営業をスタートさせて個人で開業するならば資金はきちんと蓄えておいた方が賢明です。

開業の際に助成金などはあるのか?

個人の場合は助成金などは特になし。

資格を取得する際の助成に関しては見当たりましたが、個人の開業に際しては助成金というものは今のところ無いようです。法人で開業する場合に至っては受給資格者創業支援助成金が受けられます。

ただし、電気工事士として法人で開業する場合には上記で説明してきた以外の手続きや実績を証明するための資金が事業用の口座に500万円以上に必要であったり、電験三種など上位の資格が必要になってきます。

実務工事の経験がない場合や第二種電気工事士の資格しか無い場合は法人での開業はできません。

電気工事士として独立してからの収入は?

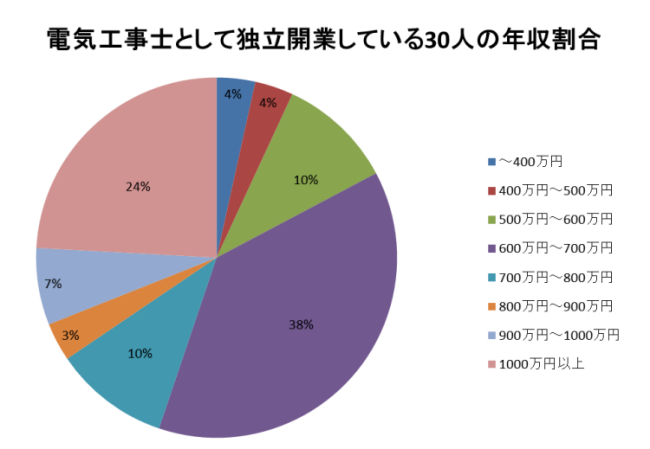

一番多い収入額としては600万円~700万円の間で、月収にすると月50万円以上。

独立してからの電気工事士の収入も調査しましたが、調べていく中でわかったのは一人親方で独立している人、街の電気屋さんとして開業している人など電気工事士でも独立にも色々な形があり、その形態によって収入にも差があるということでした。

独立開業している電気工事士の年収

今回調査した30人の電気工事士の主な年収は、一番多い収入額としては600万円~700万円の間で月収にすると月50万円以上ということになります。

ただ、みなさん口をそろえて「勤めている会社をやめてから取引のあった契約先の大きさを思い知らされた」とおっしゃっていて、「会社や社長に営業力がなければ、この仕事は独立してしまったら大変な思いしかしないかも…。」とのことでした。

さらに、資格に関しても「第二種電気工事士の資格だけでの独立開業は仕事の幅に制限がありすぎるので、実務経験を積みながら第一種電気工事士の資格を取るなどしておいた方が断然いい」とのことでした。

独立開業している方の声を聞かせていただきました。

| 仕事内容や現状などのこと | |

|---|---|

| 年収600万~700万(月収50万円以上)の一人親方さん | 【主な仕事】官公庁などの内設の電気工事などを請け負っている |

| 現在は数人で営業や現場工事などを請け負ってやっています。独立した際は一人で、経理などを奥さんに任せていました。 実際に現場に出るとわかりますが、仕事は非常に辛い面もあるので独立したからと言って成功とはいえないです。資格にしても第二種電気工事士だけよりはほかの関連資格を取得しておくことで自分の会社への信頼性は高くなるのでせめて第一種電気工事士の資格を持っておいた方が仕事の幅も広がるのでいいかと思います。 月収や年収に関しては今のところやっと落ち着いてきたというところですが、初めのうちは頑張っても300万円超えるかどうか…という時期もありました。家族がいますのでまだまだこれから稼ぎを増やしたいと思ってます。そのためにも今後は法人化していくことも視野に入れて仕事を進めてます。 |

|

| 年収1,000万円以上の電気工事士の方 | 【主な仕事】大手企業4社から仕事もらって工事をしている |

| 現在は法人化しているものの、初めは一人で独立開業してます。最初のうちは勤めてた先の電気工事の会社から仕事の下請けをしていましたが、そのうち自分で営業にもいくようになり現在の状況です。 開業する前の勤めて働いているうちに第二種電気工事士以外にも、第一種電気工事士、甲種4類および乙種7類消防設備士、第3種電気主任技術者なんかの仕事に関わってくる資格を取っておくことをおすすめしたいです。 正直なところ、開業してしまってから資格を取ろうとすると絶対と言っていいほど時間が取れないので、実務工事の経験を積むのとともに資格を取っておいた方がのちのち人を雇うにしても困らないと思います。 独立開業すると工事以外にも税金納付から国民保険、確定申告の処理など今までは会社がやってくれていたことをすべて自分たちでしなければいけないので、そういった面でサポートしてくれる人がいると仕事もはかどります。 |

一人親方になったら一人親方労災保険への加入が必須

お話を聞かせてもらった方の中で一人親方さんとして独立開業している電気工事士の方々は皆さん「一人親方労災保険」へ加入されているとのことでした。

万が一工事の際などに自分に何かあったときのための備えとして、一人親方の場合は加入が必須になっています。

労災保険については組合や協会など地域によって様々ですので、お住まいの地域で探されて自分に合ったものを選ぶことをおすすめします。

※参考サイト:建設業の一人親方労災保険組合

電気工事士として独立した際の経理

経理のための資格などは無くてもいいが、家族の助けや青色申告会に入るなど考える方がいい。

独立開業するということは「個人事業主」になるということなので、電気工事士の仕事以外にも確定申告の処理などの事務仕事も必然的に行っていかなければなりません。

個人事業主として開業する際に「青色申告」にすることが節税の基本中の基本と言われます。そのための経理などの処理はどうすればいいのか?をご紹介します。

経理をするために資格はいるのか?

建設業の経理は仕事の規模で記帳の仕方が変わってくる部分があるので「建設業経理検定」などの勉強をすればカバーできることは増えます。ただ、開業してから独り身で実務工事なども行っていたら、勉強する時間はなかなか取れません。

ですので、開業届を出す税務署などで「青色申告」の申請書を提出する際に確定申告に関することを聞いておいたり、お住まいの地域にある「青色申告会」に入会する方が多いです。

青色申告会に入会していれば、記帳・決算・申告の相談や経営の相談をすればアドバイスしてもらえます。(※参考サイト:建設業の一人親方労災保険組合)

家族などに経理を任せるには?

電気工事士として独立している人で奥さんがいる方は、奥さんや家族に経理を手伝ってもらい事業を進めている人も多いです。

その際、経理を任された奥さんや家族が商工会などに出向いて帳簿の記帳の仕方を覚えたり、上記で紹介している青色申告会で相談をしているそうです。

経理を任せる際は特に何か手続きをすることはないようですが、経理をするにしても日常的に使う材料・工具・消耗品の名前や価格・仕入れ先などを覚えてもらう程度のスキルを身につけてもらっておくのも任せるうえで大事になってきます。

独立開業して成功するには?

独立開業して成功するために一番必要なことは自身の「営業力」。

今回は第二種電気工事士の資格を取得しているという仮定で調査をしてきましたが、やはりただ開業しただけではでは成功とは言えませんので、開業後に営業を進めていき、どれだけ人脈を広げていけるか?ということがのちの収入に繋がってきます。

仕事はどこからとるのか?

仕事がどこからとれるのかは、電気工事士の親方と言われる人=つまり電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条に規定する主任電気工事士(個人の場合には開業時に申請した電気工事業の代表者)の営業力など人脈に掛かっていると言われます。

人脈がなければ仕事は来ないに等しいのが電気工事士の現状です。電気工事士として独立を考えるためにもまずは3年~5年は既存の会社に勤務して経験や人脈を作っていくといった経験を積んでおくことが大事です。

資格はやはり持っておくべき。

資格があれば必ず信頼される…というわけではありませんが、工事を依頼する側からみれば「どの程度の工事を任せられるのか?」「何事もなく安全に工事を終えられるか?」という指針の一つが親方の実務工事の経歴や持っている資格が判断材料になります。

電気工事とひと口に言っても、電気設備の工事、エアコンの取り付けなどの工事、工場などの大きな施設の電気工事と実際はここでは紹介しきれないくらい分野が枝分かれしています。

そのため、自分に合った電気工事の仕事をしようと思ったら、電気工事に関わるその他の資格も独立開業前に取得しておくことが仕事の幅を広めていきます。

電気工事士講座はユーキャンがおすすめ!無料で資料請求できます

☆ユーキャンのいいところ

・勉強に必要な教材・練習用材料が揃っている

・技術試験対策のDVDが付いている

・スマホから視聴できる動画やWebテストがありスキマ時間が活用できる

10年間の合格者は5,800人を突破していて、初学者が90%なのではじめてでも安心。