本ページはプロモーションが含まれます

7分で分かる!電気工事士の試験内容

電気工事士の資格を取ってみたいけど、試験内容はどんな事を一体やるの?

このページでは、電気工事士の試験内容と試験について気になる事が7分で分かるようにまとめています。

目次

- 1.筆記試験、実技(技能)試験内容と問題例・時間

- 2.受験料・費用

- 3.試験地

- 4.試験日

- 5.試験に持ち込む工具

- 6.難易度

- 7.免除について

1.筆記試験、実技(技能)試験内容と問題例・時間

第二種電気工事士の資格を取得するには、電気工事士の筆記試験と技能試験の2つに合格する必要があります。

筆記試験

筆記試験はマークシート形式

筆記試験の試験時間

- 4つの中から1つの正解を選び、マークシートに記入する方法での試験になります。

- 試験時間は2時間(120分)です。

第二種電気工事士の筆記試験は、4つの中から1つの正解を選ぶマークシート形式です。マークシート形式なので、大抵は消去法により答えを出すことが出来ます。

例えば・・・

上記の様に解答する事が出来るので、分からない問題でもとりあえずマークシートを塗りつぶしておくことが大切です。空欄にするのは絶対やめましょう。

また、試験時間は2時間(120分)です。時間配分を考えて試験を受ける事が出来ます。

筆記試験の時間配分目安

| なにをするか? | 時間配分 |

|---|---|

| 計算問題【1問約3~5分】 約5~10問 |

35分 |

| 暗記問題【1問約1~2分】 約20~25問 |

40分 |

| 配線図の問題【1問1~2分】 20問 |

30分 |

| 見直し | 15分 |

| 合計【50問】 | 合計 【120分】 |

上記の時間配分が目安になりますが、問題の暗記や練習を繰り返すと、半分の時間も掛からなくなるので、より見直しの時間を増やす事も可能です。

筆記試験の試験内容

出題傾向が解れば時間短縮になる

電気工事士の筆記試験は、マークシート方式の50問です。では、この50問はどんな問題が何問出題されるのでしょうか。私も試験を受ける前に疑問に思いました。

そこで、どんな内容の問題が何問ぐらい出るかを下記の表にまとめました。

筆記試験の内容

| 基礎理論 | 5~8問 |

|

計算問題が多いのでしっかり公式を理解する |

| 配線設計 | 3~4問 |

|

許容電流・電圧降下・遮断機に関しては特にしっかり覚える |

| 電気機器、配線器具に関する問題 | 4~6問 |

|

毎年同じような問題が、繰り返し出題される傾向が高い |

| 材料・器具・工具の問題 | 4~6問 | 工具や材料の写真を見て、名称や用途を聞かれる問題等 | 他の問題をやって、空いた時間等に過去問に目を通し覚えるのが一番良い |

| 電気工事の施工方法 | 6~8問 | 各種工事方法に関する問題・設置工事の省略に関する問題・電動機や開閉機に関する問題等 | 設置工事、VVFケーブル工事、金属管工事をメインに工事方法をしっかり覚える。 |

| 一般用電気工作物の検査方法 | 2~4問 | 竣工検査手順に関する問題・接地抵抗値測定法の問題等 | 電路の絶縁抵抗値、接地抵抗値を完璧に覚える。 |

| 一般電気工作物の保安に関する法令 | 2~3問 | 電気事業法・電気工事士法・電気工事業法・電気用品安全法等 | 毎年同じような問題で、出題される傾向が高いので、過去問を繰り返そう。 |

| 配線図 【図記号】 |

4~5問 | 配線用図記号に関する問題 | 図記号を聞かれる問題と、図記号から名称を答える問題の二通りがある。 |

| 配線図 【施工方法】 |

4~5問 | 設置工事・絶縁抵抗・引込口配線工事に使用する電線の種類や太さ等 | 今までの一般問題と出る内容が一緒なので、他の問題を完璧にすればここの問題も、自然と解けるようになります。 |

| 配線図 【電線の条件】 |

1~2問 | 電線条件に関する問題 | 必ず1問は条件を問う問題がでる。 |

【土屋書店・第2種電気工事士試験にゼッタイ受かる本】を参考にさせて頂いてます。

筆記試験の問題例

筆記試験の問題例を解説付で3つ紹介します。

![]() 基本的なオームの法則についての問題です。

基本的なオームの法則についての問題です。

・解説 ここではオームの法則により、V=I・RになるのでVに必要なIを求めます。

Iを求めるには、V/Rがをする必要があり、R=Z Z=√8^2+√6^2=10となります。

I=V/Z=100/10=10になり先ほどのV=I・Rに当てはめV=10×8=80になるため答えは二になります。

・解答 二の80

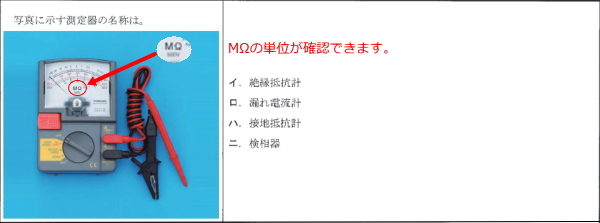

![]() 測定器の名称についての問題です。

測定器の名称についての問題です。

・解説 図の中にMΩの単位が確認でき、判断する事が出来るので答えはイの絶縁抵抗計になります。

・解答 イの絶縁抵抗計

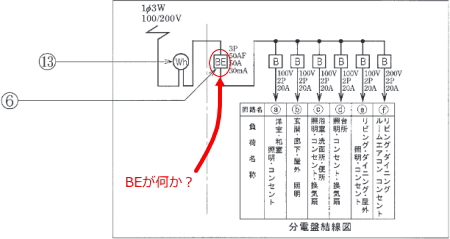

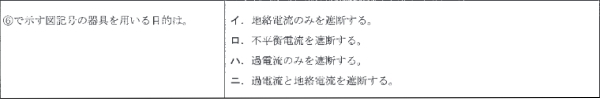

![]() 配線図についての問題です。

配線図についての問題です。

・解説 こちらは配線図からの問題になります。⑥の図記号は、過負荷保護付漏電遮断機になります。漏電の際、回路を遮断する事が出来、過負荷保護付なので、過電流の際も遮断する事が出来るため、二の過電流と地絡電流を遮断するが答えになります。

・解答 二の過電流と短絡電流を遮断する

【実技・技能】試験

13個の候補問題から出題される

実技(技能)試験の時間

- 試験時間は40分です。この時間内に与えられた問題を完成させる必要があります。

筆記試験の120分に比べ、実技試験は40分しかありません。焦る事が無いように、実技試験も時間配分を考え取り組みましょう。

技能試験の時間配分目安

| なにをするか? | 時間配分 | チェックポイント |

|---|---|---|

| 問題の理解 施工条件の確認 |

1~2分 | 施工条件の確認を怠ると、一発で不合格になる事があるのでしっかり最初に確認する。 |

| 複線図の作成 | 2~3分 | 落ち着いて単線図から複線図を作成する。 |

| 電線の切断 | 約10秒 | 施工条件の長さ通りに切ってしまうと、機器に接続する分が無くなってしまうので注意。 |

| 被膜剥き | 約10秒 | 被膜を剥く際に、絶縁被膜等を傷つけてしまうと、重大欠陥になるので、ナイフを使うのに慣れていない人は、ワイヤーストリッパーをお薦めします。 |

| 器具への取付け | 2分~3分 | 器具への取付けは、重大欠陥や軽欠陥に注意して作業をしましょう。 |

| ジョイントボックス内の接続 | 5~10分 | 出題される事が少ないですが、練習しないと絶対出来ないものなので、1度は事前に練習することをお薦めします。 |

| 配線の圧着・接続 | 3~5分 | 圧着・接続をする際は、電線の色の間違いが無いよう気を付ける。 また、不安であれば複線図に、色も全部書いておくと良いです。 |

| 見直し | 3~5分 | 見直しではまず、複線図通りに接続されてるか流れを見て、大丈夫であれば次に重大欠陥、軽欠陥の順に確認すると良いです。 |

| 合計【8過程】 | 合計 【40分】 |

練習を繰り返し慣れてくると、20分で全ての作業を終わらせる事も、可能になります。 |

実技(技能)試験の内容と問題例

第二種電気工事士の技能試験は、事前に公表された【13問】の課題の中から、指定された【1問】が出題されます。準備した工具を使い、40分以内に与えられた材料【VVFケーブル・コンセント・スイッチ等】同士を配線図通りに工事する試験です。

※注意点

- 工具は電動以外の全ての工具を使えますが、事前に指定されていたものは必ず持っていかなければいけません。準備すべき工具はこちら

- 試験は重大欠陥・軽欠陥などの審査基準からの減点方式です。重大欠陥・軽欠陥のまとめ

実技試験は、事前に公表される13個の候補問題の中から出題が1つ選ばれます。この13個の候補問題は毎年変わり、電気技術者試験センターのホームページ(受験案内)にその年の試験の候補問題が13個掲載されます。(上期と下期は変わりませんが、出題される問題は異なります)

例えばどんな問題か分からない人もいると思うので、1つ例として平成26年上期技能試験の問題例を準備しました。

上記の単線図と言われる図が事前に13個公表され、当日はその中から1つ選ばれ出題されます。

試験当日には、上記の様な単線図と下記の材料【平成26年上期技能試験の例】が渡され、施工条件にそって作らなければいけません。

技能試験自体は事前に練習をしていれば練習通りにやればいいだけです。とにかく落ち着いて作業する事を意識してください。

2.第二種電気工事士試験の受験料・費用

申込み方法により値段が違う!

電気工事士試験は2種類の方法によって、申し込むことができます。

- 郵便申込み

- インターネット申込み

下記の表にまとめました。

| 郵便申込み | 9,600円+手数料 | 郵便申込みの場合は、受験案内に挟まれた受験申込書に必要事項を記入した上で、郵便局での払いこみになります。 |

|---|---|---|

| インターネット申込み | 9,300円+手数料 | インターネット申込みは、電気技術者試験センターの公式HPから申込みが可能です。 申込み画面の手順に従い、必要な情報を入力した後支払方法を選び、支払になります。 |

少しでも安く受験したい方は、インターネット申込みが郵送申し込みと比べると300円安く受験することが出来るのでおすすめです。

3.試験地や会場センターの場所

電気工事士の試験会場は、都道府県の地区によって試験地が違います。

また、上期と下期で試験地が異なります。上期の場合は全国各地で試験が行われますが、下期は受験地が限定されます。注意しましょう。

上期の試験地

| 筆記試験 | 技能試験 | |

|---|---|---|

| 地区 | 試験地 | |

| 北海道地区 | 札幌市・旭川市・北見市・釧路市 室蘭市・函館市 |

札幌市・旭川市・北見市・釧路市 室蘭市・函館市(受験日により異なる) |

| 東北地区 | 仙台市・青森市・秋田市 山形市・郡山市・新潟市・岩手県 |

仙台市・青森市・秋田市 山形市・福島県・新潟県・岩手県 (受験日により異なる) |

| 関東地区 | 茨城県・宇都宮市・群馬県・埼玉県 千葉市・東京都・神奈川県・甲府市 |

茨城県・宇都宮市・群馬県・埼玉県 千葉市・東京都・神奈川県・甲府市 (受験日により異なる) |

| 中部地区 | 長野市・岐阜市・静岡市 愛知県・三重県 |

長野市・岐阜市・静岡市 名古屋市・三重県 (受験日により異なる) |

| 北陸地区 | 富山市・石川県・福井市 | 富山市・石川県・福井市 (受験日により異なる) |

| 関西地区 | 滋賀県・京都市・大阪府 神戸市・姫路市・奈良県・和歌山市 |

滋賀県・京都市・大阪府 神戸市・姫路市・奈良県・和歌山市 (受験日により異なる) |

| 中国地区 | 鳥取市・松江市・岡山市 広島市・山口県 |

鳥取市・松江市・岡山市 広島市・山口県 (受験日により異なる) |

| 四国地区 | 徳島市・高松市・松山市・高知市 | 徳島市・高松市・松山市・高知市 (受験日により異なる) |

| 九州地区 | 福岡市・佐賀県・長崎市 新上五島町・熊本市・大分県 宮崎市・鹿児島市・奄美市 |

福岡市・佐賀県・長崎市 熊本市・大分県 宮崎市・鹿児島市・奄美市 (受験日により異なる) |

| 沖縄地区 | 沖縄県・宮古島市・石垣市 | 沖縄県・宮古島市・石垣市 (受験日により異なる) |

下期の試験地

| 試験地 | |

|---|---|

| 筆記試験 | 札幌市・仙台市・新潟県・東京都・埼玉県・愛知県・石川県 大阪府・広島市・高松市・福岡市・沖縄県 |

| 沖縄地区 | 札幌市・仙台市・新潟市・東京都・愛知県・石川県・大阪府 広島市・高松市・福岡市・沖縄県 |

試験地は毎年変わらないですが、会場のセンターは毎年大きく変わる事があります。自分の試験地は受験票に試験会場が記載されています。

また、受験票の発送日からこちらの電気技術者試験センターの公式HPで確認することも可能です。

4.試験日

試験日はしっかり確認して間違えないようにする

第二種電気工事士試験は、受験者数の増加、電気工事士の需要に伴い平成23年度から、上期・下期に分かれました。

また、試験日が分かれたことにより、【受験申込受付期間・試験日】日程を勘違いする人が大変多くなっています。※平成27年から、試験日だけでなく受験申込期間も上期・下期に分かれました。

| 第二種電気工事士試験 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 上期試験 | 下期試験 | |||

| 受験申込受付期間 | 3月中旬~4月上旬 | 6月中旬~7月上旬 | ||

| 受験案内・申込書配布時期 | 3月上旬から | 6月上旬から | ||

| 申込み方法 | インターネット申込み・郵便申込み ※インターネット申込みは、初日の10時から最終日までの17時まで、郵便申込みは、最終日の消印有効 |

|||

| 試験日 | 筆記試験 | 【6月の第一日曜日】 | 【10月の第一日曜日】 | |

| 技能試験 | 【7月の第四土曜日又はその次の日】 ※試験地によって違います |

【12月の第一又は第二土曜日】 | ||

また試験日の詳細に関しては電気技術者試験センターの公式HPで確認することも可能です。

5.試験に持ち込む工具

持参する工具が指定されています

電気工事士試験では、実技・技能試験があるため工具を持参しなければいけません。

また当日の貸し出し、貸し借りはしていないので、事前に準備する必要があります。

電気工事士の資格試験(実技試験)に持っていく工具

- プラスドライバー

- マイナスドライバー

- 電工ナイフ

- ペンチ

- スケール

- リングスリーブ用圧着ペンチ(JIS C 9711:1982・1990・1997適合品)

- ウォーターポンププライヤ

- ワイヤーストリッパ※あった方が良い物、指定工具ではありません。

上記の工具が指定工具と言われ、試験会場に持っていく必要があります。

- 必要な工具について詳しくはこちら→絶対失敗しない!電気工事士工具選びの3つのポイント

6.第二種電気工事士試験の難易度

近年合格率は上がり、難易度は高くない!

第二種電気工事士試験は国家試験なので難しいと思い込み、自分には無理なのではないか、と思いがちです。

そこで試験内容の、筆記試験・実技(技能)試験を各年の合格率を下記の表にまとめました。

こうして見ると平成18年の時は、約30%の合格率だったのが、毎年合格率が上がっていき、平成26年には約45%ほぼ2人に1人が合格しています。

技能試験は13の候補問題が事前に出題されていて、出る問題が解っているので合格率が約75%と高くなっています。

この結果から見ていただくと、筆記試験の勉強をしっかりして、技能試験は13通りの問題を1通りやれば、難易度は高くないです!また、合格率に比例して受験者数も年々増加傾向にあります。

7.試験の免除って何?

免除には種類がある

試験の免除って何?免除に自分は当てはまるのかな?ここでは第二種電気工事士試験の免除の種類を説明します。

電気工事士試験では、下記のいずれかに該当する場合筆記試験が免除になり、技能試験だけ合格すれば資格を取得することができます。

筆記試験免除の種類

- ①高等学校、高等専門学校および大学等において、電気工事士法で定める電気工学の課程を、修めて卒業した方

- ②前回(前年度)の第二種電気工事士筆記試験に合格した方

- ③電気主任技術者免除【電験】の取得者

上記の3つが主な免除の種類です。該当する方であれば、この制度を利用しないのはもったいないので必ず利用するようにしましょう。

- ※免除について詳しくはこちら→免除を受けられる人

電気工事士講座はユーキャンがおすすめ!無料で資料請求できます

☆ユーキャンのいいところ

・勉強に必要な教材・練習用材料が揃っている

・技術試験対策のDVDが付いている

・スマホから視聴できる動画やWebテストがありスキマ時間が活用できる

10年間の合格者は5,800人を突破していて、初学者が90%なのではじめてでも安心。